在过去的100年里,动物模型和二维(2D)细胞系已经成功地应用于生物医学领域,目的是提高我们对细胞信号通路的了解,开发候选化合物的设计指南,识别潜在的药物靶点,以及阐明疾病的潜在病理机制。

模型系统的价值从这些系统在当今世界生物医学研究中的广泛使用中得到了证明。然而,动物和人类之间的物种差异已经成为动物模型在药物发现中应用的主要障碍。2D细胞系的主要缺点是缺乏层级结构、维度、细胞多样性以及细胞-细胞或细胞-基质相互作用,这阻碍了细胞系模仿组织中存在的细胞功能。

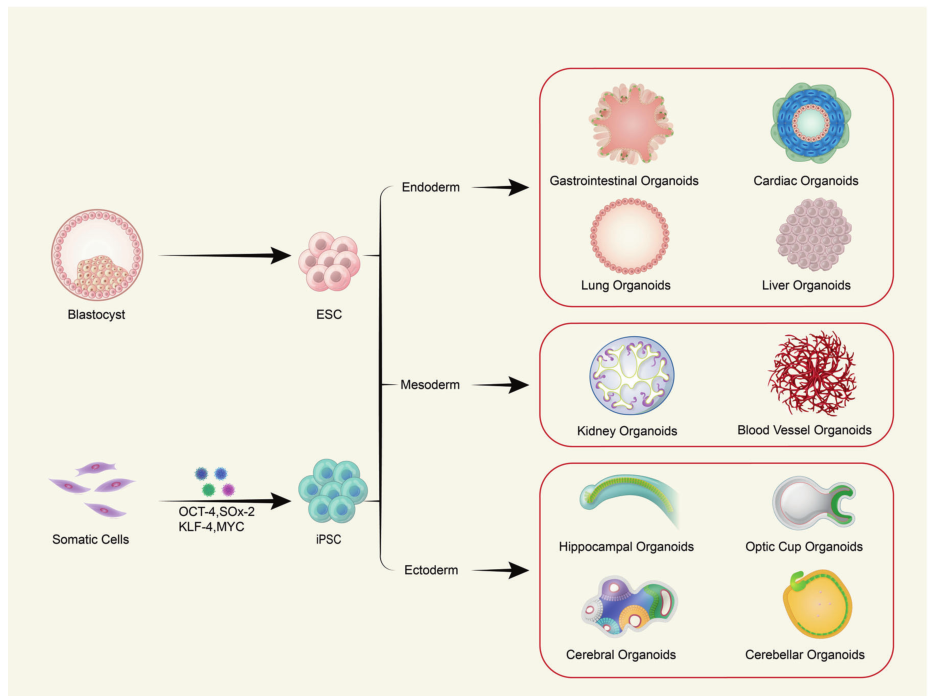

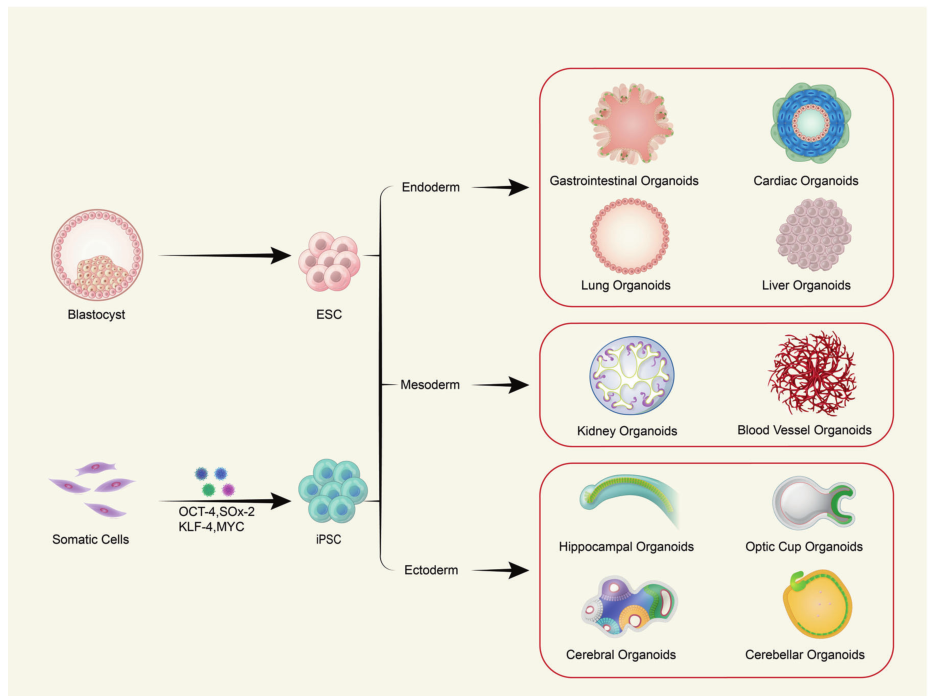

类器官是由人类多能干细胞(HPSCs)或来自健康人或患者的成体干细胞(AdSCs)体外培养产生的三维(3D)微型结构,概括了人体器官的细胞异质性、结构和功能。

近日,来自南京医科大学的研究者们在Signal Transduction and Targeted Therapy杂志上发表了题为“Human organoids in basic research and clinical applications”的综述性文章。

人类3D类器官系统的出现,现在可以非常详细地观察干细胞的形态来源,维持和分化类似于初级组织,增强了研究人类生理学和发育阶段的可能性。由于它们与原始器官相似,并携带人类遗传信息,患者来源的类器官在生物医学研究和临床前药物测试方面具有很大的前景,目前被用于个性化、再生医学、基因修复和移植治疗。

近几十年来,研究人员已经成功地在体内器官中产生了各种类型的模仿器官的类器官。本文综述了脑、视网膜、肾、肝、肺、胃肠道、心脏、血管和多谱系类器官的体外分化技术,讨论了PSC和ADSC来源的类器官的区别,总结了干细胞来源的类器官系统在实验室和临床中的潜在应用,并概述了目前类器官应用面临的挑战,以加深对人类发育机制的理解,提高类器官在基础研究和临床研究中的应用价值。

可从PSCs衍生的不同类器官的示意图

图片来源: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35610212/

总之,新兴的类器官技术已经用于生物医学研究,用于个体化医学中的药物筛选,并与基因组编辑技术相结合,用于基因治疗。类器官的更广泛的应用还处于探索阶段。广泛的研究将使3D类器官系统能够补充现有的模型系统,这可能会加强未来的基础和临床研究。

来源:生物谷