注意事项

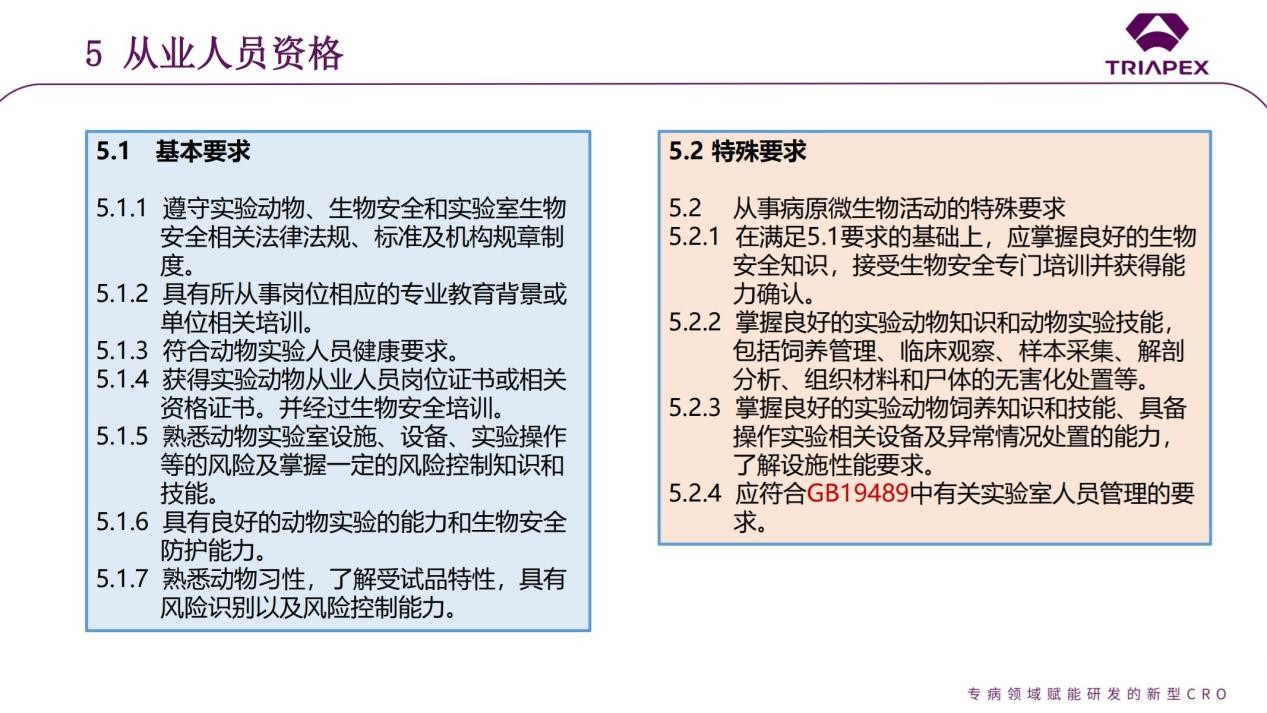

1. 人员培训情况:动物实验人员必须经过操作培训,包括:动物基本知识、动物操作、麻醉方法、手术方法、给药方法、取材方法、解剖方法、生物安全防护等各种操作,最好持有专业培训证书。

2. 动物医师监护:动物实验中必须配备实验动物医师人员。实验动物医师的基本职责之一就是代表动物利益,维护动物权利。认为对动物伤害过大时,可建议、劝告、终止实验。实验动物医师同时会识别可能的生物危害。

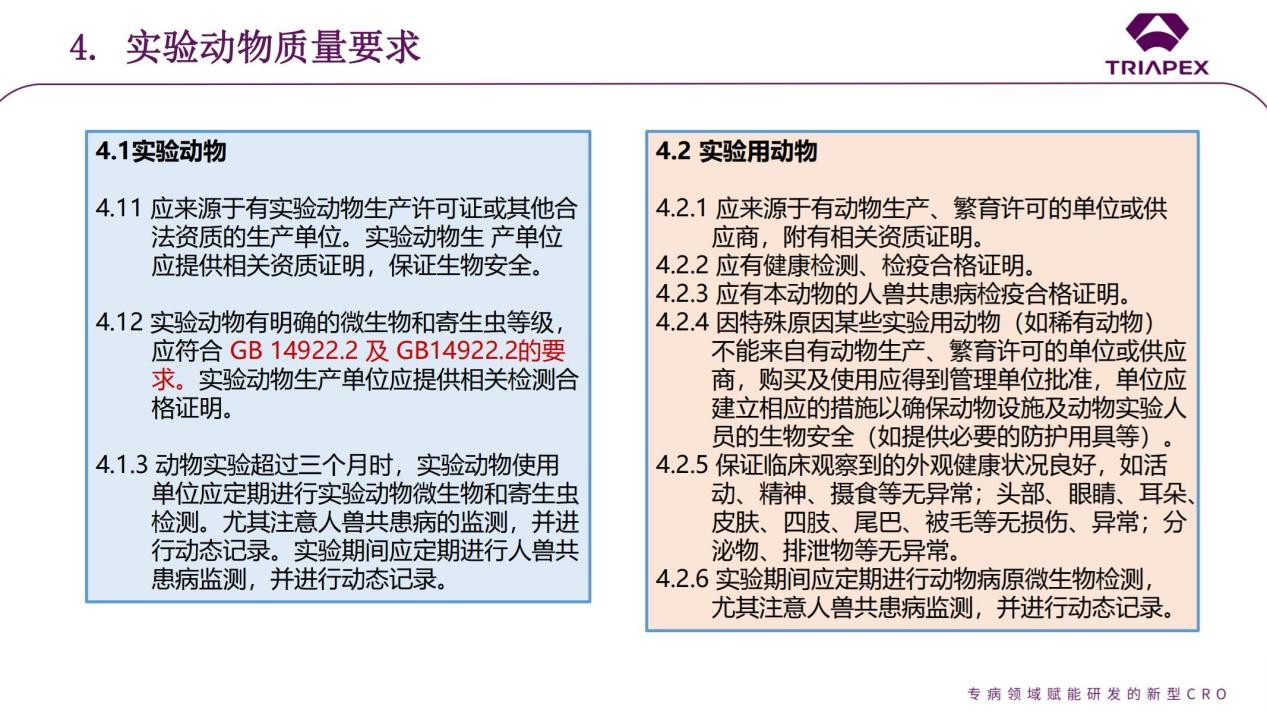

3. 是否正确选择动物:应该选用微生物等级明确的动物用于实验,提倡在得到足够结果时最大限度地减少动物数量的使用。尽量使用遗传背景一致性好的动物和微生物控制级别高的动物,可以做到以质量代替数量。数量减少和质量提高,可降低生物危害的范围。

4. 动物实验的必要性:提倡替代性生命系统、非生命系统、电脑模拟的应用。离体培养的器官、组织、细胞、微生物在许多研究中得到广泛应用,能够利用替代性材料时不使用活体动物。如能进行电子模拟、体外方法进行替代实验的,就不易进行动物实验。提倡使用低等动物,代替高价的高等级实验动物,也能较易实现对小体积动物的微生物控制。

5. 动物实验方案的合理性:严谨合理的方案应使动物操作合理正确,减少外伤,减少污染。使用合适的统计学方法,鼓励用少量动物获得较多结果,使污染源尽量缩小范围。

6. 动物运输:运输过程中要避免碰撞和惊吓动物,动物活动量增加,释放气溶胶、广泛接触的可能性就加大,风险也随之加大。

7. 动物饲养:要正确饲养动物,饲养空间要足够大,保证饮水质量,食物要干净,室内、外环境要保持卫生清洁,降低疾病发生的概率。

8. 实验过程:应尽量在麻醉状态下进行动物实验。实验开始前,准备工作要充分,各种可能发生的生物安全意外事故和解决方案均要考虑周全。

9. 控制疼痛:应判断实验造成动物疼痛的等级。应考虑使用一切手段以减少动物在实验过程中所产生的疼痛,合理使用必要的麻醉剂、镇痛剂或镇静剂。疼痛可使动物不安、活动加大、相互撕咬,攻击性强,都会带来一定的安全隐患。

10. 减少对动物侵扰:尽量不过多干扰动物,减少对动物的刺激,避免应激反应。正确而熟练地抓取动物、固定动物,使动物不会剧烈反抗。鼓励人性化动物保定技术,必要时对动物进行训练调教,既能使实验结果更加可靠,也能降低许多风险。

11. 舒适措施:福利提倡提供必要的玩具,特别是犬、猴。有条件时可以给动物增加音乐和色彩环境,对于中大型实验动物实验会产生较好效果。尽量保证恒温恒湿、通风换气、噪音、光照度等的合理,同时,设置必要的活动场地。但这些要求,增加了生物污染的范围,应该注意玩具等的消毒灭菌。高等级病原动物实验时,应以生物安全为第一要素,可减少或不提供玩具等。

12. 动物安乐死:对实验结束后的动物要施行安乐死,注意不能在其它动物可视范围内进行动物解剖、处死等操作。如引起其他动物恐惧,同样会增加动物带来的各种生物安全风险。

结语

实验室生物安全是生物安全的重要内容之一,是从事检验工作的相关机构或单位实行实验室管理的重中之重。在这个日新月异的时代,生物科技的发展既带来了无限的可能性,也提出了更高的安全挑战。建立和完善生物安全实验的操作规程与技术管理规范,能有效地防范生物安全隐患,保障科研人员的身心健康和社会的长治久安,这不仅是科学研究的基本要求,更是对生命尊严的庄严承诺。